|

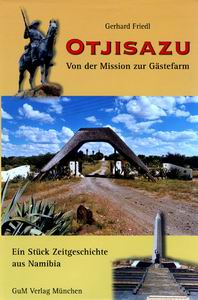

"Otjisazu - Von der Mission zur Gästefarm" "Otjisazu - Von der Mission zur Gästefarm"

Ein Stück Zeitgeschichte aus Namibia

von Gerhard Friedl

GuM-Verlag, München, 2005

Otjisazu heißt in der Hererosprache „Platz der roten Ochsen". Und so spannt sich der Bogen vom uralten Siedlungs- und Versammlungsplatz der Herero bis zur heutigen Gästefarm Otjisazu in Namibia: 1872 wird Otjisazu Missionsstation der Rheinischen Missionare. Sie leisten mühsame Pionier- und Bekehrungsarbeit in der Deutschen Kolonie; 1904 Schauplatz des Hereroaufstandes, Operationsbasis des Deutschen Gouverneurs gegen die Herero, Etappe, Lazarett, Poststation der Deutschen Schutztruppe bei der „Schlacht am Waterberg", dann Polizeistation, Rinderfarm und heute Gästefarm. Otjisazu liefert ein packendes Spiegelbild vom alten Südwestafrika bis zum modernen Namibia: Ein faszinierendes Stück Geschichte und Zeitgeschichte aus Namibia.

Otjisazu ist heute eine Gästefarm in Namibia. Ihre Entstehungsgeschichte liefert zugleich ein spannendes und farbiges Bild, in dem sich alte Zeiten mit den modernen Entwicklungen Namibias zu faszinierenden Eindrücken verdichten. Die Tagebücher der zwei Missionare, Johann Jakob Irle und Heinrich Brockmann, die bis 1907 in Otjisazu wirkten, lieferten den Ansatz. Otjisazu ist heute eine Gästefarm in Namibia. Ihre Entstehungsgeschichte liefert zugleich ein spannendes und farbiges Bild, in dem sich alte Zeiten mit den modernen Entwicklungen Namibias zu faszinierenden Eindrücken verdichten. Die Tagebücher der zwei Missionare, Johann Jakob Irle und Heinrich Brockmann, die bis 1907 in Otjisazu wirkten, lieferten den Ansatz.

Zusätzliche Quellen aus den Veröffentlichungen u. a. von Gouverneur Theodor Leutwein und Teilnehmern am Hererofeldzug 1904 sorgten für die Einordnung des lokalen Geschehens in den größeren Rahmen. Dabei spannt sich der Bogen von der Kolonialzeit bis zur Unabhängigkeit Namibias, die die einst Mächtigen der einstigen Kolonie - die Herero und die Deutschen in Südwest - in eine besondere Konstellation brachte. Die Politik und die Zeit haben beiden ihre einstige beherrschende Bedeutung genommen. Sie sind nur noch Teil des größeren Namibia, dem auch das volkreiche Ovamboland angehört. Vielleicht liegt darin auch ein Grund dafür, dass die Herero noch immer ein spezielles Verhältnis zu den Deutschen haben, bis hin zu Entschädigungsforderungen im Zusammenhang mit dem Hererokrieg vor über 100 Jahren. Der erste Staatspräsident Namibias, Sam Nujoma, predigte dem jungen Vielvölkerstaat das „Nationbuilding", ein ebenso ehrgeiziges wie auf Langzeit angelegtes Projekt.

Aber so eigentlich hat es mit den Missionaren begonnen, die im Land der ständigen Stammeskriege als erste friedliche Lösungen versuchten. Die Missionsstation Otjisazu war seit ihrer Gründung 1872 dabei, längst nicht ahnend, dass Otjisazu einmal seinen Beitrag zu einem friedlichen Namibia leisten sollte - als moderne Gästefarm ...

Inhaltsverzeichnis:

1. AUF DEM WEG NACH OTJISAZU

Otjisazu heute - Was die Gästefarm bietet - Anknüpfung an die Tradition.

2. DER START DER MISSION

Das erste Haus in Otjisazu - Missionare als Männer für alles - Der Bau der Kirche - Schlachtochsen als Verpflegung - Schwierige Bekehrungen - Staunen über die Missionare - Und Kukuri opferte wieder den Ahnen.

3. ALTE ZEITEN - SCHWERE ZEITEN

Entnervender Herero-Alltag - Reisen mit dem Ochsenwagen - Zwi- schen Dürre und Wassermassen - Ein Leben, karg und gefährlich - Krankheiten und Ritualmorde - Politik und Stammeskriege - Auch Heinrich Göring war auf Otjisazu - Mahareros Flirt mit den Engländern - Samuel Mahareros schlechter Start - Zum Abschied Denkwürdiges beim Gouverneur.

4. OPERATIONSBASIS IM HERERO-AUFSTAND

Tote auf der Missionsstation - Schutz für überlebende Farmer- frauen - Feldpost, Lazarett und Truppenlager - Feldzüge auf dem Weg zum Waterberg - Gouverneur Leutweins „Waterloo" - Lothar von Trotha übernimmt das Kommando - Die Hinrichtung von Otjisazus Häuptling - Erst gehängt und dann erschossen.

5. BRÜCKE NACH NAMIBIA

Der Absturz der einst Mächtigen - 1904: Als Deutsch-Südwest brannte - Der Clash of Civilizations - Samuel Mahareros großer Krieg - Die „Schlacht" am Waterberg - Der Tod in der Omaheke - Von Trothas unsäglicher Vemichtungsbefehl - Der Weg zur Versöhnung.

6. AUFBRUCH IN DIE NEUE ZEIT

Neubeginn als Polizeistation - Tourismus statt Rinderzucht - Otjisazu setzt auf Qualität - „Hilfe für Namibia e.V." - Das Afrikahaus in Sebnitz.

7. AUSGEWÄHLTE LITERATUR

Eine Textauswahl:

Alte Zeiten - Schwere Zeiten:

Leute, die sich im heutigen Namibia 70 bis 80 Jahre zurück erinnern können, geben in ihren Erzählungen ein Bild von der Kargheit und Not dieser Zeit, von den Beschwernissen und Strapazen, die mit dem Überleben verbunden waren, denn von „Leben" konnte man kaum reden, angesichts der ständigen Bedrohung durch Naturgewalten, Hitze, Kälte, Regenmassen, vernichteten Ernten, Heuschreckenplage und nicht selten tödlichen Krankheiten. Das Vieh starb an der Rinderpest, die Menschen starben an Malaria, oder was man dafür hielt. Das war im heutigen Namibia noch vor 80 Jahren so. Um wie viel schlimmer war die existenzielle Bedrohung und das Überleben erst in der Zeit, als Johann Jakob Irle für die Rheinische Mission die Station Otjisazu errichtet hat. Das war noch einmal 50 Jahre primitiver, anstrengender, zermürbender, kam doch noch hinzu, dass der Abstand zwischen dem europäisch gebildeten Missionar und den „Eingeborenen" noch wesentlich größer war als in den Jahren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Entnervender Herero-Alltag Entnervender Herero-Alltag

Die alten Zeiten, sie waren gewiss keine guten Zeiten, auch wenn sich im Rückblick so manches verklärt. Die akribischen Tagebuchaufzeichnungen von Johann Jakob Irle bewahren uns in ihrer ebenso emotionalen wie kühlen Art vor Fehleinschätzungen. Der Missionar tröstet sich mit Bibelsprüchen und zieht aus seiner Gläubigkeit immer wieder Mut für den Alltag, der ihn nicht nur mit großen Problemen, sondern nicht minder mit seinem entnervenden Kleinkram in Atem hält, ihm fast den Atem nimmt. Und so schreibt er sich in Otjisazu die aufkommende Verzweiflung von der Seele: „Ach Gott, verlass' mich nicht, reich mir die Gnadenhände und führe dein Kind, dass ich den Lauf vollende ..." Psalm 121 war das Motto seiner Neujahrspredigt, dem er in seinem Tagebuch dann viel profaner hinzu fügte:

„Der Haushalt, die Leute, die dummen Dienstmädchen, die Ältesten u.s.w. machen mir viel zu schaffen, oft ist es zum Fortlaufen. Die Dürre und Hitze, alles ist verdorrt. Das alles drückt Leib und Seele nieder. Die Wellen der Trübsal schlagen über mir zusammen, dass es nur so kracht. Keine Milch, keine Butter, Berta schreit, sie ist gestrauchelt und gefallen. Der Pferdejunge kommt und will bei dieser Hitze ein Hemd, weil er so sehr friere. Da kommt ein Hereroweib, rasend wie ein böser Geist und schimpft und schreit, das Pferd habe in ihrem Garten alles abgefressen, sie bleibt am Rasen. Der faule Benjamin hat in seinem Garten alles vertrocknen lassen. Des Abends treibt er die Esel in den Garten und kommt dann am anderen Morgen schimpfend zu mir, die Esel hätten ihm alle seine Kürbisse gefressen, ich solle den Schaden bezahlen, obwohl er gar keine Kürbisse in seinem Garten hatte. Da kommt die Melkfrau und fragt nach der Bezahlung für 2 Jahre, obgleich sie nur ein Jahr lang gemolken hat. Unser Mädchen Karipo kommt und bekennt, sie habe die Wasserpumpe zerbrochen, aber Eisen zusammenschweißen konnte ich nicht. Das andere Dienstmädchen stellt den Eimer mit Milch auf den Küchentisch und geht hinaus, um Holz zu hacken, denn der Knecht weigerte sich, es zu tun. Die Katzen, deren wir fünf hatten, werfen den Milcheimer auf die Erde. Da lag nun die ganze Bescherung, 4 Liter Milch, und wir hatten keine für den Kaffee. Die Töpfe und Schüsseln blieben oft ungewaschen, die Stuben ungekehrt. Da war viel Geduld nötig, um nicht zu unterliegen. Aber so ging es oft Tag für Tag fort. Wie schwer ist das bei diesem Bettelvolk. Und da meinen sie noch, mir mit ihrer Bettelei eine Ehre zu erweisen, in dem sie zu mir sagen:

,Du bist doch ein großer und reicher Herr und wir sind Dir gegenüber kleine, arme Schlucker, deshalb betteln wir bei Dir.' So kam der reiche Häuptling Kenangatie zu mir, um zu betteln, in dem er sagte: ,Es steht geschrieben, wer zwei Hosen hat, der gebe dem eine, der keine hat. Du hast mehr als zwei Hosen, gib mir wenigstens eine.' Ich gab natürlich dem reichen Häuptling und Geizhals, der dazu noch gut gekleidet war, keine Hose und sagte nur: ´Siehe, Du hast so viele Kühe, und ich habe derer nur wenige. Du bist der große, reiche Herr und ich bin der kleine, gib mir nun auch eine Kuh für meine Kinder.' Mit lächelndem Mund machte sich der Schlaue aus dem Staub ..."

Es war schon so, wie von Hedwig Irle aus ihrem eigenen Erleben dargestellt. In Otjisazu war der Missionar im Alltag der eigentliche Häuptling, der von allen und jedem über alles und jedes befragt und beschäftigt wurde. Der Missionar war zumindest der Vater und seine Frau die Mutter aller, die freilich oft bei weitem nicht den Respekt aufbrachten, den europäische Kinder in der Regel gegenüber ihren Eltern zeigten; zumindest in der damaligen Zeit. Hinzu kam, dass alles, was zu leisten war, mit einem heute kaum vorstellbaren Aufwand an Zeit und Kraft, handwerklichem Geschick und schier unendlicher Geduld verbunden werden musste.

Reisen mit dem Ochsenkarren

Geduld, sie wurde umfassend gebraucht. Aber die erste Lehre erteilte das in der damaligen Zeit einzige Transportmittel, der Ochsenkarren. Das waren keine Fuhrwerke, wie wir sie heute vielleicht noch kennen von Umzügen auf dem Land oder vom Trachtenzug des Münchner Oktoberfestes. Die Ochsenwagen in Deutsch-Südwestafrika waren hochkomplizierte Gespanne, die notwendig waren, um in dem schwierigen Gelände überhaupt vorwärts zu kommen. Irle schreibt:

Geduld, sie wurde umfassend gebraucht. Aber die erste Lehre erteilte das in der damaligen Zeit einzige Transportmittel, der Ochsenkarren. Das waren keine Fuhrwerke, wie wir sie heute vielleicht noch kennen von Umzügen auf dem Land oder vom Trachtenzug des Münchner Oktoberfestes. Die Ochsenwagen in Deutsch-Südwestafrika waren hochkomplizierte Gespanne, die notwendig waren, um in dem schwierigen Gelände überhaupt vorwärts zu kommen. Irle schreibt:

"Auf solch eine Reise in dem schweren Ochsenwagen, den 16 Ochsen ziehen, muss man alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört, mit sich führen. Zuerst gehen die Ochsen noch munter voran, aber dann führt der Weg durch die Sanddünen, an Sandbergen vorbei, und die Ochsen schleichen mehr als sie gehen; wie eine Schnecke bewegt sich der Wagen voran. Die Ochsen schnaufen und stöhnen. Barbarisch hauen die Treiber auf die Tiere ein, dass das Blut spritzt. Ohne Schläge geht das störrische Hornvieh nicht vom Fleck. Jede 5 Minuten hält der Wagen, die Ochsen dürfen ausschnaufen, aber nicht kalt werden. Der Staub wirbelt auf, wir im Wagen können oft nicht die nächsten Hinterochsen sehen. Wir steigen ab und gehen den Wagen voraus. Diese verschwinden hinter uns im dicken Staubnebel. Wir selbst sehen aus wie weiße Mehlsäcke. So geht's im Staub und Schweiß weiter bis nachts 12 Uhr. Die letzte Sandanhöhe, als wir den trockenen Kuisebfluss durchfahren haben, liegt vor uns. Jetzt werden die schwerbeladenen Wagen statt mit 16 Ochsen mit noch 20 weiteren von den anderen Wagen bespannt. So wird ein Wagen nach dem anderen die steile Anhöhe bis hinauf auf den harten Weg gezogen. Man denke sich an die 40 große Ochsen vor einem Wagen mit nur 4000 Pfund Fracht beladen ... Nach einer Ruhepause geht die Fahrt weiter, die ganze Nacht hindurch bis zum anderen Mittag, auf der nun zwar harten, aber kahlen, öden Fläche ohne Grashalm und Wasser bis ins Swakoptal ..." Die Fahrt von Swakopmund nach Otjimbingue dauerte zehn Tage und zehn Nächte.

Heute ist diese Strecke mit dem Auto eine Sache von wenigen Stunden. Und von Otjisazu nach Okahandja ist es in der Tat nur noch ein Katzensprung. In Zeiten der Mission benötigte man mit dem Ochsenwagen jedoch sechs bis acht Stunden, wenn alles gut ging. Oft dauerte die Reise zwei und mehr Tage und Nächte, wenn unvermutet Regen einsetzte oder in der Hitze die Ochsen vor Durst auf der Suche nach Wasser ausbrachen:

„Da unser Proviant zu Ende war, führ ich um Verpflegung zu holen. Hinzu ging es gut mit dem leeren Wagen, aber auf der Rückfahrt hatten wir große Mühe mit unseren mageren Zugochsen. Mein Wagen war mit 16 geborgten Ochsen bespannt und nur mit 2000 Pfund beladen. Ich hatte einen guten Hinterochsen. Aber er zog nicht an. Der Wagen blieb stehen und alles Schlagen half nicht. Dem armen Tier hingen schließlich die Hautfetzen am Leibe herunter. Fast achtmal mussten wir an schwierigen Stellen oder beim Kreuzen sandiger Flussbetten die Sachen abladen, hinüber tragen, den Wagen leer durchziehen lassen und wieder aufladen. Im Schneckentempo ging es weiter. Der dumme Treiber fuhr den Wagen an einer steinigen Anhöhe in eine ausgespülte Wegrinne. Alles Probieren, den Wagen frei zu bekommen, half nichts. Ich ließ sämtliche Säcke, Kisten und dergleichen abladen und die Anhöhe, eine halbe Stunde weit, hinauftragen. In Schweiß gebadet kamen wir dann mit dem leeren Wagen auch hinauf und nun wurde wieder alles aufgeladen ... Endlich kamen wir an einem Morgen an den Swakopfluss. Nach dem Essen befahl ich den Leuten, die geladenen Sachen über den sandigen Fluss hinüber zu tragen. Dann ließ ich die Ochsen einspannen und den Wagen durch das Flussbett ziehen. Am anderen Ufer luden wir die Fracht wieder auf und so ging es im Schneckentempo weiter bis an den letzten Flussübergang. Schon dachte ich, hier wieder abladen zu müssen, allein das dumme Vieh sah jenseits des Ufers die Station und die grüne Queckgrasfläche und zog mit schlotternden Gliedern den Wagen durch das Flussbett auf den harten Weg hinaus zur Station."

Ein andermal ging es nicht so gut aus: „Wir fuhren einen hohen Abhang hinunter. Der Treiber hatte den Wagen nicht geremmt, das Ziehtau löste sich von der Deichsel und das ganze Gespann Ochsen lief den Abhang hinunter. Die beiden Hinterochsen konnten den Wagen nicht halten. Ich sprang vom Wagen, fiel auf den Rücken, die Räder dicht an mir vorbei. Dann sprang ich auf und konnte noch mit knapper Not die Remmschraube anziehen und den Wagen zum Stehen bringen. Gottes schützende Hand hatte meine liebe Frau und Tochter Berta im Wagen und mich neben demselben bewahrt."

Und während der Wirren im Herero-Nama-Krieg bestätigte sich, dass eine Sechs-Stunden-Reise von Okahandja nach Otjisazu zwei Tage und Nächte dauern konnte: „Wir wollten das Weihnachtsfest gerne mit unseren Leuten feiern. Beim Einspannen der Ochsen fielen ein Vorder-, ein Hinter- und ein Mittelochse tot zu Boden. Die Tiere hatten Dornzweige gefressen. Wohl hatten uns unsere Leute einige junge Ochsen zur Hilfe entgegen geschickt, aber auch diese waren infolge der anhaltenden Dürre mager und entkräftet. Wir hatten nur das Allernotwendigste, etwas Proviant und unser Bettzeug, kaum 1000 Pfund, auf unserem Wagen. Wir wählten den kürzeren Weg über den Kaiserberg. Wir waren aber kaum halbwegs den Berg hinauf, als die Ochsen versagten. Ich ließ alles, außer Proviant und Bettzeug, abladen und mit einer Karre zurück nach Okahandja bringen. Als am Abend des 24. Dezember die Glocken das Fest einläuteten, lagen wir noch am Berge. Ich legte mich weinend unter den Wagen mit den Worten: ,Nun, Herr, es ist genug.'"

Die „mageren" und „entkräfteten" Ochsen beim Transport lassen eine Geisel Südwestafrikas erkennen, die damals wirklich existenzbedrohend war: Die Dürre. Jahre der Dürre, einer extremen Trockenheit, die alles verdorren ließ, kamen immer wieder. Irle schreibt: „Es herrschte großer Gras- und Wassermangel bei der großen Dürre im Land. Manche Christenfamilien mussten mit ihrem Vieh besseres Weidefeld suchen. Nur zehn Familien hielten es noch in Otjisazu aus. Oft bin ich tagelang mit einem Herero in den Bergen herum gelaufen, nach Wasser und Gras suchend für unser Vieh, das ich nicht ziehen lassen wollte. Es half nichts. Um zu retten, was zu retten war, ließ ich unser und der Kirchenherde abgemagertes Großvieh, Ochsen, Kühe, Kälber vier Tagereisen weit nach dem Nossob ziehen. Die Tiere waren schon so abgemagert, dass uns doch noch 30 Stück verendeten." [...]

|